O Livro Ciência Cidadã, de Alan Irwin, 30 Anos Depois

Por Lesandro Ponciano ![]() , em 14 de novembro de 2025.

, em 14 de novembro de 2025.

Quais discussões estiveram na origem da proposta do conceito de ciência cidadã? Reli o livro Ciência Cidadã, de Alan Irwin, três décadas após sua publicação. A obra discute a necessidade de aproximar pesquisadores e cidadãos, promovendo uma ciência democrática que tenha relevância para a sociedade. Nessa perspectiva, Irwin valoriza também o conhecimento popular, frequentemente negligenciado pela ciência tradicional, mas capaz de enriquecer práticas e debates. Desde que o termo ciência cidadã foi cunhado, surgiram diversas associações e projetos, hoje impulsionados pela internet e pelos smartphones. Esse conceito é amplamente adotado em iniciativas brasileiras, cuja abordagem de pesquisa se consolidou como referência para o engajamento das pessoas com a ciência. Nesta resenha, apresento algumas reflexões sobre essa apropriação, articulando o cenário atual com o contexto e a origem da obra.

A Obra e Sua Essência

Eu li esse livro pela primeira vez em 2013, no início das minhas pesquisas de doutoramento que tiveram aplicação em ciência cidadã. Nessa ocasião de 30 anos da publicação, fiz uma nova leitura para compreender a relevância no cenário atual da área de ciência cidadã (“citizen science”).Em 1995, foi publicado o livro Citizen Science: A Study of People, Expertise and Sustainable Development, por Alan Irwin. Trata-se de uma das mais antigas e principais referências bibliográficas sobre a conceitualização de ciência cidadã. A versão em português, intitulada Ciência Cidadã: Um Estudo das Pessoas Especialização e Desenvolvimento Sustentável foi publicada em 1997. Irwin aglutina demandas históricas por uma ciência com ampla participação popular. Ele revisou iniciativas desde Reflections on the Decline of Science in England and of Some of its Causes, publicado por Charles Babbage, em 1830. As evidências históricas sustentam o ponto central na análise de Irwin, que é o distanciamento entre a ciência e as pessoas. Há uma crescente diferença entre as necessidades das pessoas e o que é investigado pela ciência. Para aproximar o cidadão da ciência, há iniciativas que buscam preparar as pessoas para o debate científico. Elas tratam de ensinar detalhes técnicos às pessoas. No entanto, as pessoas não estão interessadas nos aspectos técnicos, elas estão interessadas nas implicações práticas do estudo na vida delas.

Contexto Científico e Social Conflituoso

A análise de Irwin mostra que, em vez de consenso, a ciência tradicional pode trazer conflitos. A ciência se baseia em identificar e modelar a relação entre fatores de forma controlada. A visão sistêmica é bem mais complexa. Nem todas as variáveis associadas à situação podem ser facilmente isoladas, inter-relacionadas e compreendidas. Muitos efeitos só são detectados e compreendidos quando se observa o que ocorre na prática. Exemplo disso são medicamentos e pesticidas que, embora amplamente recomendados, posteriormente, após compreendidos seus efeitos na prática, são restringidos ou proibidos. A vida dos cidadãos se tornou um laboratório. Eles são parte de experimentos sobre as consequências do desenvolvimento tecnológico (“we are all part of social experiments about the environmental consequences of technological development”, p. 61).

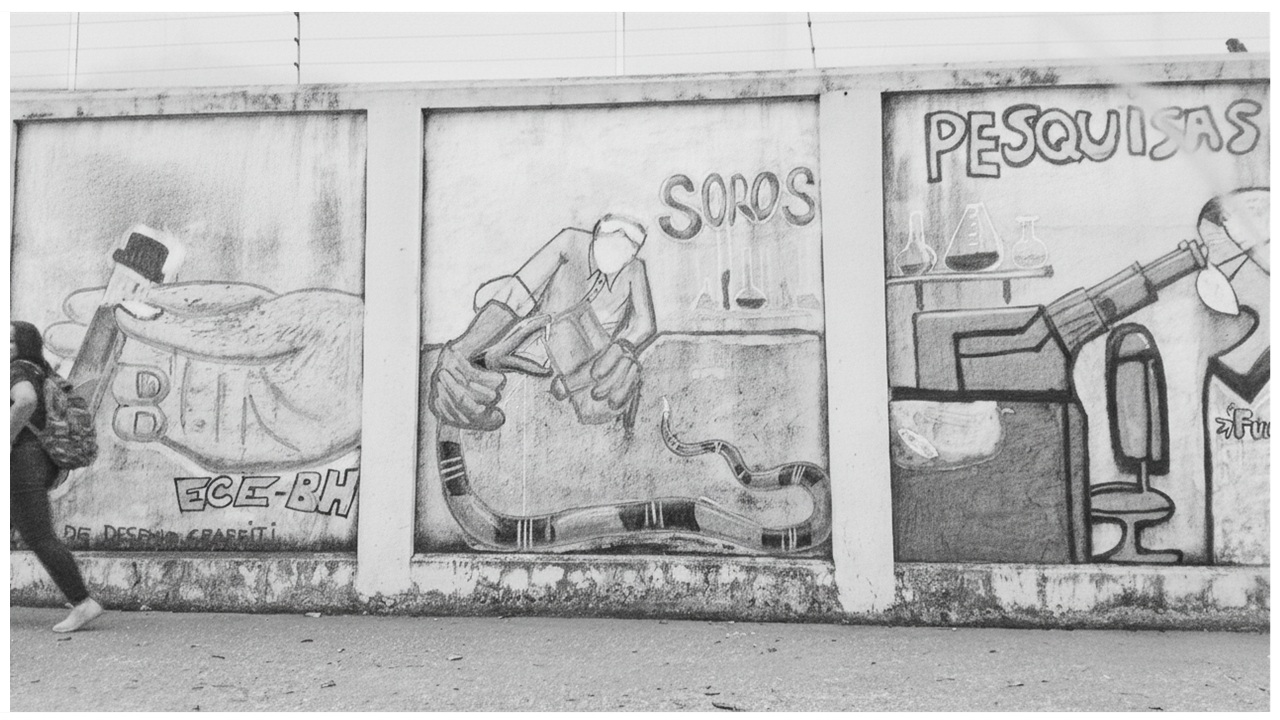

Se o cidadão tem acesso a poucas informações sobre a ciência, ele pode ver a ciência como a causa dos problemas em vez da solução para eles. A ciência pode ser vista como uma fonte de risco ao cidadão e ao meio ambiente. Esse é o caso da ótica de que, para ser conduzida, muitas vezes a investigação científica agride o meio ambiente, como o uso das cobaias (“guinea pigs”, p. 106). Há, por exemplo, quem culpe a ciência pela produção de pesticidas que perturbam os ecossistemas. Tudo isso parte de uma limitada compreensão do cidadão sobre como o conhecimento científico é construído e utilizado pelos agentes públicos na tomada de decisão.

Tradicionalmente, cientistas são convidados a opinar em situações de conflito político, em que se encontra de um lado o governo e as empresas, e de outro lado os cidadãos. Esse é o caso, por exemplo, do uso de pesticidas na agricultura. O cientista é colocado como um especialista. Coloca-se o debate técnico à frente dos outros debates. O engajamento do cidadão comum (não-cientista) no debate é inibido, dado que ele não domina os detalhes técnicos. Os cientistas pedem: confiem em nós (“trust us”, p. 78). Mas esse apelo à autoridade condiz com as bases da ciência? A ciência precisa ter sentido (“make sense”, p. 110) para as pessoas. Por serem tratadas como não-especialistas, as pessoas se auto censuram no debate. Podem se silenciar mesmo tendo elementos válidos para discordar. O silêncio delas, no entanto, é bem diferente de concordar ou consentir.

Na sociedade, há a crença popular de que cientistas podem ser cooptados por empresas e por governos para dizer o que interessa a eles. A moeda de troca são recursos, como financiamentos. Nessa disputa, as pessoas não possuem essa possibilidade de cooptar cientistas (“science is unlikely to be co-opted by local people – but only by more powerful social groups”, p. 99). Se há diferentes cientistas com argumentos opostos nos dois lados do debate, tem-se mais confusão do que consenso. Isso gera descrédito na ciência pelo cidadão que desconhece o método científico e a forma de evolução da ciência.

A ciência tem dificuldade de lidar com o conhecimento popular. Entre cientistas, ainda é baixo o reconhecimento de que há conhecimento e formas de compreensão para além do que a ciência já é capaz de demonstrar. Há conhecimento não documentado, mas é orientado à prática e é testado empiricamente por tentativa e erro (“trial and error”, p. 121) ao longo de séculos. Esse é o caso do conhecimento indígena de agricultura. Diferentemente do conhecimento científico, o conhecimento popular não é oriundo de controle e de variáveis isoladas. Ele é amplamente testado empiricamente em situações práticas. Se reconhecidos e compreendidos, esse tipo de conhecimento pode enriquecer a ciência em vez de se opor à ciência.

Surgimento e Atualidade do Conceito de Ciência Cidadã

Ao cunhar o conceito de ciência cidadã, Irwin analisa esse descompasso entre ciência e sociedade. A base de sua análise é que as pessoas estão distantes do processo de produção científica e de que é necessária uma aproximação. Os cientistas estão distantes das pessoas; suas pesquisas estão distantes das necessidades básicas das pessoas. A resposta a isso não é apenas levar cientistas a pesquisarem o que as pessoas desejam ou necessitam, pois as pessoas não sabem o que a ciência pode ou não oferecer - como mostram as experiências dos ‘Science Shops’ na Europa (Capítulo 6). Além disso, os problemas do dia a dia das pessoas podem não impulsionar resultados nos quais os cientistas estão interessados, como grandes descobertas, publicações, patentes e spin-offs. Assim, ciência cidadã tem o sentido de uma ciência democrática, que inclui ampla atuação das pessoas e que concilia os interesses de cientistas e cidadãos. Essa proposta recebeu muita atenção na comunidade científica.

Nesses 30 anos, sua versão em inglês supera 4.100 citações na plataforma Google Acadêmico. A versão em português, no entanto, recebeu atenção bem menor, apenas 72 citações. Mas a influência do livro não é bem capturada por esses números.O livro motivou toda uma área do conhecimento. No início, o termo ciência cidadã serviu como aglutinador das diversas práticas e movimentos que buscavam maior envolvimento popular em ciência. O advento da ciência cidadã tem impulsionado um movimento de cientistas e cidadãos na busca por uma ciência que se concilie com os cidadãos. Ocorreram diversos avanços nesse sentido desde que o termo foi cunhado, há 30 anos. Exemplo disso é a criação das associações Citizen Science Association em 2013 (atualmente renomeada para Association for Advancing Participatory Sciences), da European Citizen Science Association em 2014, e da Red Iberoamericana de Ciencia Participativa em 2019. Avanços também ocorreram na condução de projetos de ciência cidadã. Atualmente, muitos projetos de ciência cidadã são conduzidos por meio da Web, internet e smartphone. Há registros de dezenas de milhares de pessoas participando de projetos de ciência cidadã conduzidos online. São sistemas que não existiam ou não eram tão disseminados quando Irwin escreveu a sua obra.

Como um elemento de atenção, é importante ressaltar que várias outras propostas conceituais surgiram de limitações no conceito de ciência cidadã, como o conceito de ciência comunitária. As discussões de Irwin ao propor a ciência cidadã também são limitadas quando lidas na perspectiva de cidadãos de países em desenvolvimento. A construção da ciência cidadã tem como suposição a existência de uma democracia e uma educação básica consolidadas. É necessário cidadãos relativamente bem educados, em termos de educação básica, como ler, escrever e realizar operações aritméticas. Também é necessária uma democracia consolidada que dê respaldo e incentivo ao engajamento da população. Não é difícil visualizar isso na perspectiva da Inglaterra, de onde Irwin escrevia, mas é complexo visualizar isso da perspectiva de países em desenvolvimento. Nesse contexto, bem antes do termo ciência cidadã ser cunhado, se desenvolvia uma corrente conceitualmente irmã, que é a pesquisa participativa, desenvolvida por expoentes como Paulo Freire e Orlando Fals Borda na América do Sul.

O conceito de ciência cidadã foi amplamente adotado no Brasil ao longo dos últimos anos. Houve iniciativas de ciência cidadã para transcrição de documentos históricos no âmbito do IPEA, a iniciativa da Cívis, Plataforma de Ciência Cidadã, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), e da coleta de dados sobre a biodiversidade brasileira no âmbito do SiBBr. Além de dezenas de iniciativas de universidades e cidadãos nos diversos estados do país. No país, o conceito serviu como elemento aglutinador e como conceito guarda-chuva, capaz de abranger uma diversidade de iniciativas de participação popular.

Dessa forma, o conceito de ciência cidadã e o livro que o popularizou não podem ser lidos de forma isolada. Eles têm um recorte temporal e geográfico muito específico. É preciso que, aos seus lados, estejam os vários outros trabalhos que se desenvolveram no mesmo contexto histórico e posteriormente. Várias comunidades, redes e associações se construíram ao longo dos últimos anos e complementaram a semântica do conceito. Elas produziram um importante corpo de conhecimento e evidências empíricas sobre a prática e o movimento de ciência cidadã. Assim, para além do estudo seminal, todo o corpo de conhecimento que se construiu deve receber centralidade nos estudos atuais.

Esta resenha mostra que muitas das discussões trazidas pelo livro são bastante atuais. O livro se mantém como referência básica e indispensável a estudantes, pesquisadores, docentes, cidadãos e ativistas que estejam atuando direta ou indiretamente em ciência cidadã. Ele toca em questões centrais que permanecem até hoje. Quem produz ciência? Para quem ela serve? Como incluir o cidadão no processo científico? Três décadas depois, a ciência cidadã permanece como um chamado para que o conhecimento seja construído com e para as pessoas. Esse conceito nos lembra de que só uma ciência enraizada na vida cotidiana pode realmente transformar a sociedade.

Caso você tenha gostado desse texto, talvez também se interesse por:

- Participação na Masterclass sobre Ciência Cidadã organizada pela CEPAL/ONU e LIBER

- "Reflexões sobre o Emprego de Inteligência Artificial em Ciência Participativa e Cidadã"

- "A Ascensão da Ciência Cidadã: Reflexões sobre experiências, princípios e críticas"

- "Construindo Capacidade em Ciência Cidadã: Dados, Informações e Conhecimentos na Construção e Partilha do Saber"